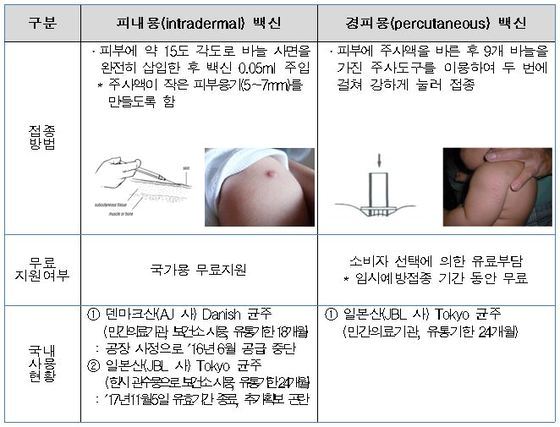

bcg 백신 유형

이번에 문제가 된 제품은 ‘일본BCG’가 제조한 경피용 BCG다. 경피용 BCG는 백신 앰풀, 식염수 앰풀, 도장형 주사기가 한 세트로 구성된다. 백신과 식염수를 섞어 팔뚝에 바른 뒤 도장 주사기를 두 번 찍어 눌러 피부 안에 백신 주사제를 밀어 넣는 주사제다. 제품 중 식염수 앰풀에서 비소가 나왔다. 유리로 된 식염수 앰풀에 열을 가해 밀봉하는 과정에서 비소가 녹아 나온 것으로 추정된다.

일본 정부는 건강 영향성 평가 결과 안전성에 문제가 없다고 판단했다. 제품 속 비소 검출량이 최대 0.039㎍(0.26ppm)으로 이는 하루 허용량의 1/38 수준이다. 이 기준은 평생 매일 맞을 때를 가정해 만든 것이지만, BCG 백신은 평생 한 번만 맞기 때문에 문제가 없다는 것이다. 일본 후생성은 지난 5일 “이미 유통된 제품은 회수하지 않고, 더는 새 제품이 공급되지 않도록 출하 정지 조치하겠다”고 발표했다. 제조사인 일본BCG측은 비소가 나오지 않는 앰풀 병으로 교체해 11월 중순쯤 새로운 제품을 공급할 예정이다. 반면 우리 보건당국은 일단 시중에 깔린 주사제를 즉시 회수하고 독성 검사를 하고 있다.

세계적으로 경피용 BCG를 맞추는 나라는 제조국인 일본과 한국뿐이다. 주삿바늘을 팔뚝에 찔러넣어 조그만 돌기 흔적을 남기는 ‘피내용BCG(일명 불주사)’가 흔히 사용된다. 공인식 질병관리본부 예방접종관리과장은 “세계보건기구(WHO)는 결핵 예방을 위해 ‘반드시(must be)’ 피내용을 주사하고 권고한다. 경피용은 예방접종 효과가 일정하지 않을 수 있고, 비용 대비 효과성이 떨어지기 때문이다”라고 설명했다. 국내에서도 무료인 국가예방접종사업에는 피내용BCG를 쓴다. 경피용BCG는 비급여로 접종 비용이 4~7만원에 이른다. 그런데도 90년대부터 ‘프리미엄 주사’로 알려지며 “없는 집 애들만 불주사 맞는다”는 말이 돌만큼 유행했다. 국내 BCG백신 시장의 55% 이상을 차지한다.

부모들은 “흉터를 적게 남기고 덜 아프다”는 장점 때문에 경피용BCG를 선호한다. 두돌된 아들을 둔 직장인 이모(29)씨는 "흉터가 적게 생긴다고 해서 비싸지만 경피용을 맞혔다"고 말했다. 주사제가 5~10인 용량으로 나오는 피내용에 비해 1회분씩 나와 감염 우려가 적다는 인식도 퍼졌다. 질병관리본부의 공 과장은 “피내용 주사제가 다회용으로 포장돼 나오는건 전세계적으로 똑같다. 전용 주사기로 정해진 용량만큼만 빼내 주사하기 때문에 주사제 때문에 감염 사고가 일어날 수 없다. 국내에서 피내용 BCG 때문에 감염 사고가 발생한 일은 단 한번도 없다”고 말했다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수는 "피내용이 비용효과성이 좋다보니 WHO서 권하는 것이다. 일본이나 우리나라에선 흉터에 민감해 경피용을 많이 맞혔다. 병원 입장에서도 주사제를 보관하고, 놔줄 때 경피용이 훨씬 편해 선호하기도 한다"라고 말했다.

감염병 전문가들은 이번 사건으로 백신 접종률이 낮아질 것을 우려한다. 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수는 “한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 결핵 유병률ㆍ사망률이 가장 높은 나라다. 면역력이 약한 아기들을 결핵 감염으로부터 보호하려면 반드시 백신을 맞혀야 한다”고 당부했다.

이에스더 기자 etoile@joongang.co.kr