올 5월 출범하는 새 정부는 수많은 외교적 난제를 마주하게 된다. 해법을 모색하기 위해선 국민의 생각을 파악할 필요가 있다. 국내적 지지 없이는 어떤 외교 정책도 지속 가능하지 않기 때문이다.

중앙일보는 서울대 아시아연구소와 공동으로 한국의 외교 환경에 대한 인식을 알 수 있는 '민심으로 읽은 새 정부 외교과제' 시리즈를 진행한다. 여론조사 결과(1회)와 빅 데이터 분석 결과(2회), 전문가들이 꼽은 올해 아시아 11대 이슈(3회) 등을 전한다.

1회 여론조사는 한국리서치에 의뢰해 지난해 11~12월 전국의 18세 이상 성인 남녀 1031명을 대상으로 이뤄졌다. 형식은 웹조사(문자메시지와 e메일로 url 발송)였으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차 ±3.1%p였다.

특별취재팀

중앙일보는 서울대 아시아연구소와 공동으로 한국의 외교 환경에 대한 인식을 알 수 있는 '민심으로 읽은 새 정부 외교과제' 시리즈를 진행한다. 여론조사 결과(1회)와 빅 데이터 분석 결과(2회), 전문가들이 꼽은 올해 아시아 11대 이슈(3회) 등을 전한다.

1회 여론조사는 한국리서치에 의뢰해 지난해 11~12월 전국의 18세 이상 성인 남녀 1031명을 대상으로 이뤄졌다. 형식은 웹조사(문자메시지와 e메일로 url 발송)였으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차 ±3.1%p였다.

특별취재팀

[민심으로 읽은 새 정부 외교과제-①]

그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

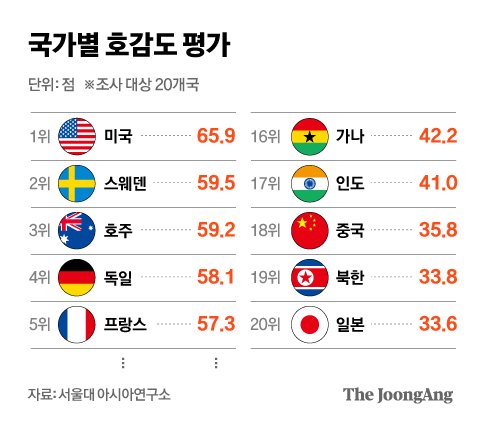

북한은 한국에 가장 큰 안보 위협을 가하고, 일본은 과거사 갈등으로 정치‧경제적 관계가 눈에 띄게 나빠진 영향으로 보인다. 하지만 중국의 경우 문재인 정부가 가장 중시한 외교 대상국 중 하나라는 점을 고려하면 정부의 우선순위 설정과 국민의 대중 호감도 사이 괴리가 매우 크다.

2030 열에 일곱 “中, 우리에 부정적 영향”

이런 경향성은 중국이 한국에 어떤 영향을 미치는지 묻는 데 대한 응답에서도 비슷하게 드러났다. “중국이 우리나라에 부정적인 영향을 준다”는 응답은 60.2%, 긍정적인 영향을 준다는 응답은 8.4%로 격차가 컸다. 여기서도 중국이 한국에 부정적 영향을 미친다는 응답은 19~29세가 72.0%, 30~39세가 68.1%로 평균보다 크게 높았다.

그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

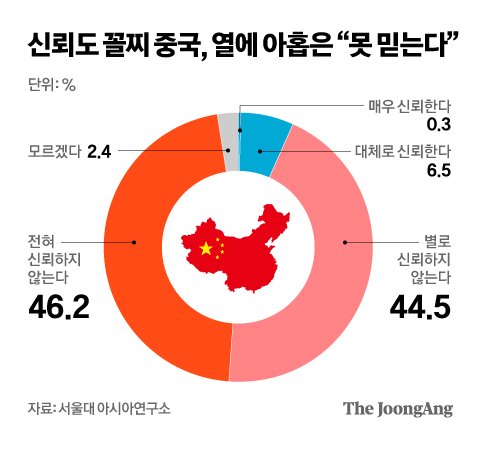

특히 19~29세(총 170명)의 경우 “중국을 매우 신뢰한다”는 응답은 한 명도 없었다.(0%) 반면 “신뢰하지 않는다”는 응답은 91.0%였다. 30~39세도 중국을 신뢰하지 않는다고 답한 비율이 92.2%로, 평균보다 다소 높았다.

“北보다 中 경계해야” 87%로 1위

중국에 대한 경계심이 일본(76.7%)과 북한(71.0%)을 제쳤다. 다른 국가들에 대한 경계심은 20%대 이하로, 중국·일본·북한과의 격차가 매우 컸다.

중국에 대한 비호감과 불신에도 대중 협력이 불가피하다는 인식이 이번 여론조사에서 드러났다. 사진은 2017년 7월 독일 베를린에서 개최된 한중 정상회담에 앞서 인사를 나누는 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 로이터=연합뉴스

문재인 대통령이 지난 2019년 6월 27일 일본 오사카시 웨스틴 호텔에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 청와대 페이스북, 뉴스1

다만 여기서도 2030의 반응은 차이가 났다. 30~39세 응답자 중 협력해야 할 국가로 중국을 꼽은 비율은 32.6%로 전체 평균(43.5%)보다 10.9%P나 낮았다. 19~29세에서는 그 비율이 더 낮아져 24.1%에 불과했다.

반면 60세 이상 연령대에서는 중국을 협력 필요성이 있는 국가로 응답한 비율이 53.7%로, 평균치를 10%P 이상 웃돌았다. 중국과의 협력에 대한 2030과 60대 이상의 인식 사이엔 상당한 간극이 있는 셈이다.

새 정부, 복합적 대중 접근 필요

이는 차기 정부가 국민적으로 높은 중국에 대한 부정적 감정을 해소할 수 있는 방안을 마련하는 시급한 과제를 안고 출범한다는 뜻이기도 하다. 아무리 대중 협력에 대한 여론의 공감이 있더라도 이런 부정적 국민 감정을 무시한 채 정부 주도로 한‧중 협력을 강화하는 데는 한계가 있을 수밖에 없다. 정부가 중국과의 관계 설정에서 한 단면에만 치우치지 말고 복합적 접근을 해야 할 필요성이 크다는 뜻이다.

그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

50~59세 중 92.2%, 60대 이상에서는 94.4%가 북한을 불신한다고 답했다. 특히 50세 이상 응답자(총 507명) 중에 “북한을 매우 신뢰한다”는 응답은 한 명도 없었다.(0%)

14개 대상국 중 신뢰도가 가장 높은 국가는 미국(71.6%)이었다. 이어 싱가포르(60.4%), 대만(47.9%), 몽골(41.6%), 태국(40.2%), 우즈베키스탄(36.5%) 등 순서로 신뢰했다.

중‧북‧일에 대한 낮은 신뢰도와 동남아 국가들에 대한 높은 신뢰도는 많은 국민이 동북아를 ‘갈등의 공간’, 동남아는 ‘화합의 공간’으로 인식한다는 방증으로도 볼 수 있다.

![美 T모바일은 4590억 배상…처벌 세지면 정보유출 사라질까[기업 보안 빨간불]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/d80e6212-eb0f-4b83-aaf9-45b36500853e.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![정보유출 사고 60%는 중기서…투자 여력없어 해킹 더 취약 [기업 보안 빨간불]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/b8620135-e799-4c3d-929d-e144d55b3ccc.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[단독]대기업들 ´해킹불감증´…보안인력 3분의 1이 외주업체 [기업 보안 빨간불]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/bc1c80fd-a1a4-4fd5-ae09-945a59b65cf6.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)