21일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령이 백악관에서 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리와 화상으로 회담하는 모습. 백악관 제공. AP=연합뉴스.

결국 CVID로 돌아선 美

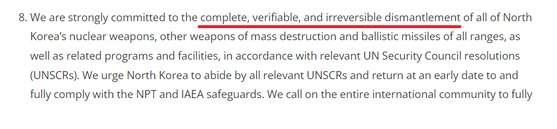

20일(현지시간) 배포된 '핵확산금지조약(NPT)에 대한 미ㆍ일 공동성명'에 명시된 '완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 핵 폐기'(complete, verifiable, and irreversible dismantlementㆍCVID) 원칙. 밑줄은 기자가 표시. 미 국무부 홈페이지 캡쳐.

지난해 5월 한ㆍ미 정상회담 공동성명에 '한반도의 완전한 비핵화'로 명시된 이유다. 당시 정의용 외교부 장관은 회담 성과 브리핑에서 "미국 바이든 신행정부 출범 이후 용어를 혼용하는 경향이 있었지만, 이번 정상회담을 계기로 양측이 불필요한 오해를 살만한 용어를 통일했다는 의미가 있다"고 자평했다.

하지만 한국이 빠진 미·일 협의에서는 CVID를 목표로 다시 공식화한 것이다. 일본은 한국과 달리 CVID라는 표현을 고수해왔다. 공동성명은 "북한이 모든 유엔 안보리 결의를 준수할 것을 촉구한다"며 견고한 제재 체제 유지도 강조했다.

21일(현지시간) 미ㆍ일 정상회담 후 언론 브리핑에서 백악관 고위 당국자는 "양국은 북한의 도발을 규탄한다"고 말했다. 또 북한의 핵실험 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 재개 우려와 관련 "(한ㆍ미는) 외교에 여전히 열려 있다"면서도 "우리는 북한이 더 도발하지 않도록 매우 분명한 메시지를 보내왔다"고 말했다.

이는 북한을 향해 조건 없는 대화를 수없이 제안했으나 북한이 불응한 걸 뜻한 것으로 보인다. '이미 할만큼 했다'는 뉘앙스로, 북한이 모라토리엄 파기를 위협하더라도 이를 달래기 위해 인센티브를 주진 않겠다는 원칙을 다시 드러낸 셈이다.

지난 11일 극초음속 미사일 시험발사를 참관하는 김정은 북한 국무위원장의 모습. 조선중앙통신. 연합뉴스.

北 "모라토리엄 깬다"는데도 종전 드라이브

문재인 대통령은 지난 18일(현지시간) 중동 순방 중 사우디아라비아와 정상회담에서 종전선언의 필요성을 강조했다. 당시 순방을 수행했던 정의용 외교부 장관도 지난 21일 이집트 현지에서 국내 언론 화상 인터뷰를 통해 "북한이 조만간 (종전선언) 제안에 긍정적으로 반응할 것으로 기대한다"고 말했다.

![문재인 대통령이 18일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 야마마궁에서 무함마드 빈 살만 왕세자와 공식회담을 하는 모습. 리야드=청와대사진기자단. 중앙일보 김성룡 기자]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202201/23/7d7ecb7f-007c-4406-8795-686d5937ee97.jpg)

문재인 대통령이 18일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 야마마궁에서 무함마드 빈 살만 왕세자와 공식회담을 하는 모습. 리야드=청와대사진기자단. 중앙일보 김성룡 기자]

이날 국정원은 북한이 "대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사를 할 가능성이 있다"는 보고도 했다. 북한이 경고한 모라토리엄 파기 중 핵실험보다 ICBM 시험 발사 가능성이 크다는 취지다.

이와 관련, 일각에선 자칫 북측 엄포의 몸값을 올려주는 결과로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 국정원은 ICBM 가능성을 크게 점쳤지만, 동창리 발사장 등에서 우려할 만한 징후가 포착된 것도 아니기 때문이다.

앞서 지난해 11월 홍현익 국립외교원장은 방미 중 "종전선언이 안 되면 내년(2022년) 4월부터 10월까지 굉장히 위험한 시기가 될 수 있다"고 주장해 논란을 빚었다. 북한이 도발할 수 있으니 한ㆍ미가 빨리 전향적 조치를 취하자는 뜻으로 해석될 수 있어서다.

그럴수록 '3국 협력' 강조하는 美

이는 최근 미ㆍ일이 (북한의) 극초음속 미사일 개발에 대응하기 위한 공동 연구에 합의하는 등 대북 공조를 강화하는 가운데 한국도 한 목소리를 내며 힘을 실어 달라는 메시지로 풀이된다. 또한 모라토리엄 파기 카드까지 꺼내 들며 한ㆍ미 동맹 갈라치기를 시도하는 북한을 향한 경계심도 반영됐다는 분석이다.

![[속보] ´공직선거법 위반 혐의´ 김혜경 항소심도 벌금 150만원](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/12/6e461fbb-10af-4dcd-9220-7f42671c40e8.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[속보] 이재명 재판 또 대선 뒤로…法, 위증교사 2심도 ”추후 지정”](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/12/0e6ad05f-8d9d-4acd-b531-f28f6c3b1c0f.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)