![지정학적 리스크에 공급망 불안이 겹치며 우라늄·리튬·LNG 등 각종 원자재 가격이 가파르게 오르고 있다. 자원이 각국의 무기화하고 있다. 21일 부산항 신선대 부두의 하역 작업. [연합뉴스]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202201/24/590552c2-08c5-4927-950d-931eb849b3ce.jpg)

지정학적 리스크에 공급망 불안이 겹치며 우라늄·리튬·LNG 등 각종 원자재 가격이 가파르게 오르고 있다. 자원이 각국의 무기화하고 있다. 21일 부산항 신선대 부두의 하역 작업. [연합뉴스]

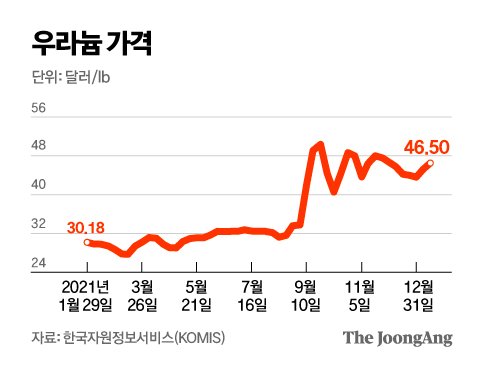

23일 한국자원정보서비스(KOMIS)는 지난 14일 우라늄 가격이 파운드(lb)당 46.50달러를 기록했다고 밝혔다. 1년 전인 지난해 1월 29일(30.18달러/lb)보다 약 54% 올랐다.

우라늄 가격. 그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr

국내 원전의 연료 단가도 최근 소폭 오르는 추세다. 전력통계정보시스템에 따르면 이달 평균 원전 연료 단가는 킬로와트시(㎾h) 당 6.36원으로 지난해 1월(6.11원/㎾h)보다 3.9% 올랐다. 상승 폭이 크진 않지만, 절대 가격은 관련 통계를 집계한 2001년 10월 이후 가장 높다. 한국수력원자력 관계자는 “국내 사용 우라늄은 장기 계약으로 들어오지만, 상승세가 장기적으로 이어지면 영향을 받을 수 있다”고 했다.

겨울철 대표적 난방 연료인 천연액화가스(LNG) 가격도 겨울철 수요 증가와 러시아-우크라이나 전쟁 위험에 고공행진이다. 23일 전력통계정보시스템에 따르면 이번 달 LNG 연료 단가는 t당 108만8024.12원으로 나타났다. 지난해 1월(45만2553.76원/t)보다 약 140.4% 급등한 수치다.

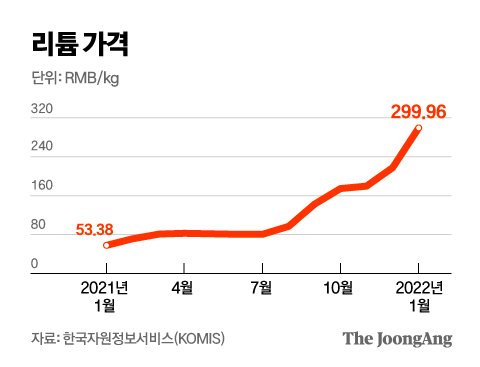

리튬 가격. 그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr

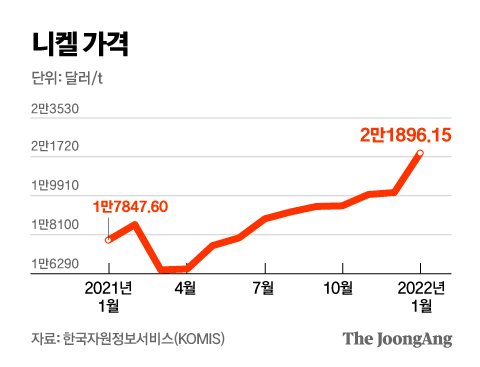

니켈 가격. 그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr

대기업 일부는 자원 확보에 직접 나서고 있다. 포스코는 호주 필라바 미네랄스와 계약을 맺고 리튬 광석을 연간 31만5000t 공급받기로 했다. 앞서 포스코는 2018년 인수한 아르헨티나 염호에서도 누적 매출 약 35조원을 올릴 수 있는 리튬을 확보했다고 밝힌 바 있다. LG에너지솔루션도 지난 12일 호주 광산업체 라이온타운과 2024년까지 리튬 광석을 70만t을 공급받기로 했다.

전문가들은 이런 민간 차원의 자원 확보 노력에는 한계가 있다고 지적한다. 실제 대한상공회의소의 23일 설문 결과, 국내 원자재 수입 기업 300곳 중 공급망 리스크에 대한 대책을 세웠다고 답한 기업은 9.4%에 불과했다. 응답 기업의 88.4%가 “올해도 지난해 같은 공급망 불안이 계속되거나 더 악화할 것”이라고 답했다. 가장 큰 이유로 “코로나 19 지속”(57%)을 꼽았다. 이어 “미·중 패권 경쟁”(23.3%)이 원인으로 지목됐다.

원자재 수입 기업 300곳 조사해보니. 그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr