정근영 디자이너

정년보다 일찍 퇴직하더라도 좋은 일자리를 찾으면 문제가 없다. 하지만 재취업한 뒤 임금은 전 직장에서 받던 임금의 62.7% 수준이었다. 주된 직장에서 정규직 비중은 74.5%지만, 재취업하면 비중이 42.1%로 떨어졌다. 구직자들은 구직 과정에서 가장 어려운 점으로 ‘나이를 중시하는 사회 분위기(32.1%)’를 꼽았다.

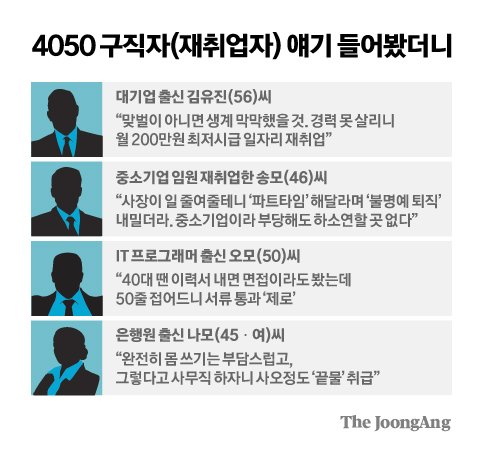

중앙일보가 만난 신사오정 퇴직자도 비슷한 얘기를 들려줬다. 정보기술(IT) 중소기업 개발자 출신 오모(50)씨는 코로나 엔데믹 이후 ‘비대면 특수’가 사라져 어려워진 회사에서 어쩔 수 없이 떠밀려 나오게 됐다고 했다. 오씨는 “40대 땐 이력서를 내면 면접이라도 봤는데 50줄에 접어드니 서류 통과도 ‘제로’”라며 “(개발자가) 몸 쓰는 일을 하면 회사를 쉽게 그만둘 거란 선입견을 줄까 봐 이력서에서 개발자 경력을 아예 지웠다”고 말했다. 이어 “개발자가 인기라고 하는데, 그건 2030 세대에나 해당하는 얘기”라고 덧붙였다.

대기업에서 사무직으로 일하다 퇴직한 손모(47)씨도 “한 중소 IT기업에 지원했는데, ‘30대가 중간 관리자라서 4050과 일하기 불편한 부분이 있다’고 하더라”며 “나이로 위아래를 따지는 문화가 재취업에 걸림돌이 되는 것 같다”고 전했다. 은행원으로 일하다 지난해 희망퇴직한 나모(45·여)씨는 “쉬다가 일자리를 구하려고 보니 은행원 경력이 가장 애매하더라”며 “식당 일처럼 몸을 쓰거나 보험 설계사같이 영업하기는 부담스럽고, 그렇다고 사무직을 하자니 40대부터 이미 ‘끝물’ 취급하더라”고 털어놨다.

김주원 기자

홈플러스 최고인사책임자(CHRO)를 지낸 최영미 이화여대 글로벌미래평생교육원 특임교수는 “신입 채용 비중이 큰 2030 청년층이나 ‘은퇴 후 재취업’ ‘노인 일자리’ 시장인 60대 이상보다, ‘경력을 살린’ 4050 재취업 시장 채용문이 상대적으로 가장 좁다”며 “신 사오정 스스로의 문제(준비 부족, 눈높이)에 이직에 박한 문화까지 더해져 재취업하지 못하면 연금을 받기까지 ‘소득 크레바스’가 10년 이상 길어질 수 있다”고 우려했다.

문제는 신사오정의 퇴직이 받는 충격이 전 연령대에서 가장 크다는 점이다. 60대 은퇴는 정년을 채운 뒤 생계 문제다. 이미 살 집을 마련했거나, 자녀도 이미 장성한 경우가 많다. 하지만 4050은 한창 일해야 할 연령대다. 부양해야 할 가족이 있고, 내 집 마련, 교육비 등으로 나가는 돈도 많다. 한국은행이 올해 상반기 말 기준 연령대별 가계대출 잔액을 분석한 결과 40대가 536조2000억원으로 가장 많았다. 이어 30대 이하(496조3000억원), 50대(457조원), 60대 이상(369조7000억원)순이다.

경제 허리인 ‘4050’ 인력이 제때 재취업하지 못하면 당장 산업 생산성이 떨어진다. 저출산·고령화 추세가 가팔라질수록 더 큰 사회적 비용을 치를 수 있다. 전문가들은 ▶4050 맞춤형 재취업 대책 ▶연공서열식 임금 체계 개편 ▶4050 채용 기업에 인센티브 지급 등 선제 대응이 필요하다고 주문한다. 근본적으로 경기가 살아나야 일자리도 늘어난다.

박가열 한국고용정보원 연구위원은 “신사오정 스스로 눈높이를 낮추고 재취업을 미리 준비하는 것도 중요하지만 한계가 있다”며 “내수를 살리고, 기업이 투자를 늘리도록 유도하는 것이 정공법”이라고 강조했다.