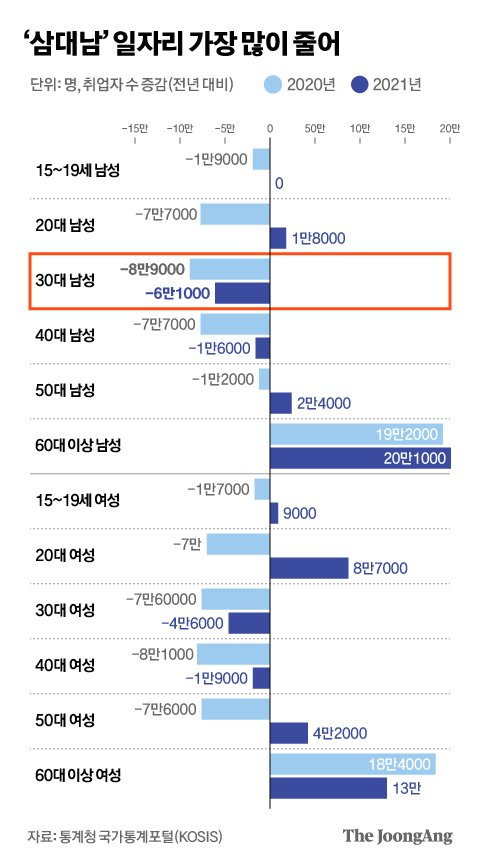

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 닥친 취업 한파는 30대 남성에게 제일 가혹했다. 이른바 ‘삼대남’ 일자리가 최근 2년 사이 가장 많이 줄었다.

직장이 밀집한 서울 종로의 한 횡단보도에서 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

지난해 남자 20대(1만8000명), 50대(2만4000명), 60대 이상(20만1000명) 취업자 수가 늘어난 것과 반대였다. 40대 남성 취업자가 1만6000명 줄긴 했지만 30대만큼은 아니었다. 여자 중에서도 30대 취업난(-4만6000명)이 가장 심했다. 코로나19 고비가 지나가며 지난해 취업 시장에 조금씩 훈풍이 불기 시작했지만 30대는 예외였다.

코로나19 사태 전까지만 해도 ‘위기의 40대’란 말이 나올 만큼 40대 취업난이 가장 심했다. 40대 경제활동인구 자체가 많았던 데다 조기 실직 등 여파였다. 2016~2019년만 해도 취업자 수 감소 1위 연령대는 40대였는데 2020년 이후 30대에 자리를 물려줬다. 2000년대 초반 400만명을 넘나들었던 30대 남성 취업자 수는 이제 320만명 선에 불과하다.

고령층이 늘고 청년층이 주는 인구 구조 변화 탓만 할 수 없다. 인구 대비 취업자 수를 뜻하는 고용률도 전 연령대, 성별 가운데 30대 남성(2020년 88.1%→2021년 88%)만 줄었다. 코로나19 이후 30대가 선호하는 안정적 일자리 가뭄이 심해졌고, 정부가 만든 공공 일자리마저 20대와 50대 이상 연령층에 집중되면서다.

'삼대남’ 일자리 가장 많이 줄어. 그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr

단순히 30대만의 위기로 치부할 수 없다. 결혼과 출산율, 생애 소득, 노후 빈곤 여부 등 한국의 경제·사회 구조와도 직결되는 문제라서다. 20대에게도 남일이 아니다. 지난해 들어 20대 취업자 수가 늘긴 했지만 ‘디지털 인형 눈알 붙이기’라고 비판받는 저임금 공공 일자리 비중이 크다. 20대에게도 정부 지원이 끝나면, 시간이 흐르면 닥칠 위기다.

정재훈 서울여대 사회복지학과 교수는 “기업 체질 개선, 일자리 미스매치 해소 등 풀기 어려운 문제는 내버려 두고 고용률 수치만 끌어올리려 단순 일자리 공급에만 몰두한 현 정부 고용정책의 전반적 한계가 드러났다”고 지적했다. 그러면서 정 교수는 “결혼과 출산을 가장 많이 하는 30대의 고용난은 인구 문제, 경제 생산 감소 등 사회 전반에 큰 악영향을 끼칠 수밖에 없다”며 “청년수당, 바우처 몇푼 쥐여주고 말 것이 아니라 독일처럼 고교ㆍ대학 졸업 후 1~2년간 직업 훈련과 취업을 종합적으로 지원하는 등 실질적 시스템을 마련해야 한다”고 밝혔다.

![정보유출 사고 60%는 중기서…투자 여력없어 해킹 더 취약 [기업 보안 빨간불]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/b8620135-e799-4c3d-929d-e144d55b3ccc.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[단독]대기업들 ´해킹불감증´…보안인력 3분의 1이 외주업체 [기업 보안 빨간불]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/bc1c80fd-a1a4-4fd5-ae09-945a59b65cf6.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)