지난 8일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 챗GPT를 활용해 질문한 곽규택 국민의힘 의원. 국회의사중계시스템 캡처

지난 8일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사장에 ‘챗GPT’가 여러 번 불려 나왔다. 여야가 김건희 여사와 이재명 더불어민주당 대표의 사법 리스크를 공격하는 데 일제히 챗GPT의 답변을 활용하면서다.

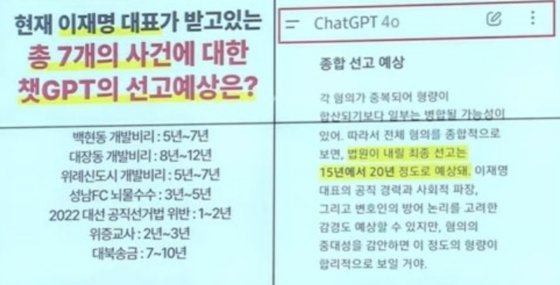

박지원 더불어민주당 의원은 “챗GPT에 도이치모터스 주가조작 판결문을 입력해 봤더니 ‘내가 검사라면 김건희 여사는 구속기소하겠다’고 한다”며 공세에 나섰다. 곽규택 국민의힘 의원은 ‘현재 이 대표가 받고 있는 총 7개의 사건에 대한 챗GPT의 선고 예상’이라는 제목의 프레젠테이션(PPT) 화면을 띄우며 반격했다.

때아닌 챗GPT 공방은 국정감사의 이색 풍경 중 하나로 소개됐지만, 실상은 ‘AI 법조인’ 시대의 쟁점이 그대로 담긴 장면이라는 평가가 나온다. AI에게 법적인 판단을 구하고 그 답변을 주장의 근거로 활용하는 상황이 국회에서 펼쳐졌다는 점에서다. 다만 실제 ‘AI 법조인’ 시대가 실현되기까지는 해결해야 할 과제가 산적해 있다.

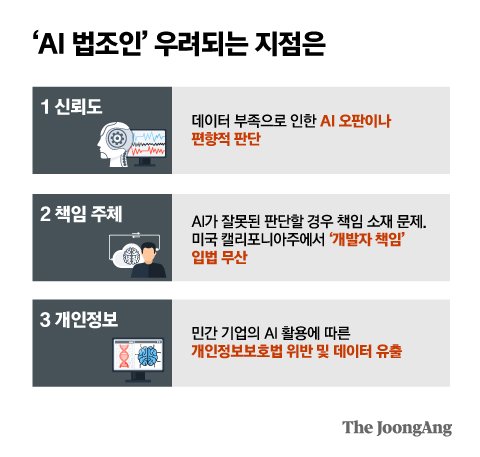

AI 법조인 앞에 놓인 3가지 물음표…신뢰·책임·보안

박경민 기자

가장 큰 문제는 법률AI를 신뢰할 수 있는가다. AI가 가짜 정보를 진짜인 것처럼 제공하는 이른바 ‘환각(hallucination) 현상’은 지난 3월 미국 법조계에서 실제 발생했다. 한 변호사가 AI가 만들어낸 판례를 인용해 제출했다가 미국 플로리다주 중부 지방법원으로부터 1년 정직 처분을 받으면서다.

‘환각’을 막고 답변의 정확성을 높이려면 판결문을 많이 학습시켜야 하는데, 한국 법원의 판결문 공개율이 30%대라는 점은 선결 과제다. 법원은 현재 ‘종합법률정보시스템’과 ‘판결서 인터넷 열람 제도’를 통해서 판결문을 공개하고 있는데, 공개 판결문의 범위는 형사는 2013년 이후 확정된 판결, 민사(가사·행정·특허 포함)는 2015년 이후 확정된 판결로 제한된다.

국가인공지능위원회 법·제도분과위원장인 강민구 법무법인 도울 대표변호사는 “AI엔진이 자동차의 엔진이라면 판례는 휘발유다. 연료가 없으면 엔진이 못 굴러가는 것과 마찬가지”라며 안타까워했다. 그러면서 “개인정보보호법 등 여러 현행법이 걸림돌이 되고 있다. 법원에서 모든 데이터를 전자화시킨 지 오래된 만큼, 국회에서 판결문 공개를 위해 입법적으로 따라와줘야 한다”고 지적했다.

공개된 판결문도 개인정보를 알파벳으로 바꾸는 비실명화 처리 후 받아볼 수 있다. ‘리걸테크 연구 모임’을 이끄는 이현곤 변호사는 “공개된다 해도 비실명화로 삭제되는 주요 정보들이 너무 많다. 성별과 나이, 지역까지 가려지는 경우 맥락이 사라지는데 어떤 성과를 낼 수 있겠나”라고 지적했다.

서울 서초동 서울중앙지방법원 모습. 뉴스1

이 법안은 ‘AI 시스템으로 인명 피해나 5억 달러 이상의 피해가 발생할 경우 법무부 장관이 개발 기업을 고소할 수 있다’는 내용을 골자로 했다. 또 AI가 오작동할 경우 기업이 관련 시스템을 종료하도록 하는 ‘강제종료’ 규정을 뒀다. 주지사가 거부권을 행사하면서 제동이 걸렸지만, 이 법안은 실리콘밸리에 ‘AI가 낸 사고는 누구 책임인가’라는 질문을 던졌다.

이 쟁점에 대해선 전문가들의 의견이 엇갈린다. 변호사인 김병필 카이스트 기술경영학부 초빙교수는 “법률AI는 자율주행에 비유하자면 2단계로, 인간이 늘 차에 타고 있는 상태와 비슷하다”며 “사용자가 자기 책임으로 쓰는 게 맞다고 본다”고 말했다. 반면 이현곤 변호사는 “AI에 법인격을 인정할 수는 없고, 개발사 책임이냐 사용자 책임이냐를 따져봐야 한다”면서도 “1단계도 제대로 이뤄지지 않았는데 벌써 5단계를 걱정하는 건 시기상조”라고 지적했다.

정보보안과 개인정보보호법 문제는 보다 가까이 닥친 걸림돌이다. 법원에서 자체 AI 시스템을 활용할 때는 재판 업무를 위해 판결문을 활용할 수 있다는 근거 규정이 있지만, 로펌 등에서 판결문을 활용할 때는 문제가 달라진다. “오픈AI 등 AI엔진이 대부분 해외 서버 기반인데, AI 엔진에 민감한 사법 정보를 올려도 안전하냐”는 것이다.

법원행정처 관계자는 “개인정보보호법에서는 개인정보의 외부 유출, 특히 국외 유출을 처벌하도록 돼 있다”며 “국민의 알 권리도 있지만 국민의 프라이버시와 사생활 보호는 헌법적으로도 보호를 받도록 하고 있기 때문에 법원 내외를 막론하고 이 부분이 가장 큰 문제”라고 지적했다.