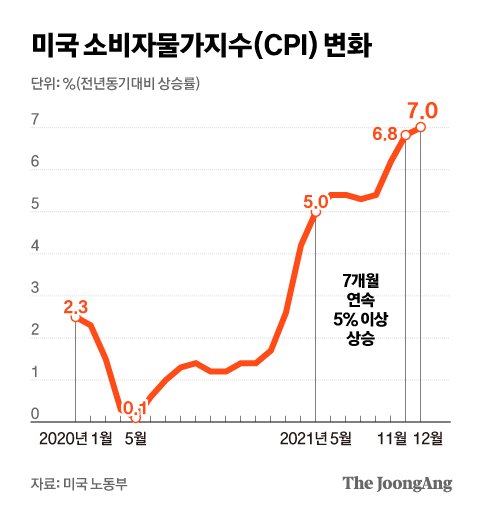

미국 소비자물가지수(CPI) 변화 그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr

미국의 물가 오름세는 숨 가쁘다. 지난해 1월 1.4%였던 CPI 상승률은 지난해 5~9월 5개월 연속 5%대를 기록하다 지난해 10월 6%를 넘어선 뒤 지난달엔 결국 7%대로 올라섰다. 주거비와 중고차 가격, 식료품 가격이 물가 상승을 주도했다. 전 세계적인 공급망 병목 현상과 구인난 등에 따른 임금 상승, 오미크론 확산세 등의 영향이다.

![미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 지난해 11월 30일(현지시간) 미국 상원 청문회에서 발언하고 있다. [AP=연합뉴스]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202201/13/e2cad38b-567c-4505-bc23-1f3abfd12b9f.jpg)

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 지난해 11월 30일(현지시간) 미국 상원 청문회에서 발언하고 있다. [AP=연합뉴스]

파월의 등을 떠미는 물가의 힘이 세지며, 기준금리 3월 인상설이 탄력을 받게 됐다. 블룸버그는 "12월 CPI는 Fed가 3월부터 금리를 올리기 시작할 것이란 기대감을 높인다"며 "불과 몇 달 전 예상보다 대폭 앞당겨진 일정"이라고 보도했다. 영국 투자은행 바클레이스의 마이클 가펜 이코노미스트도 "특별한 변수가 생기지 않는 한 3월 금리 인상을 막을 수 없을 것"이라고 했다.

금리 인상 스케줄이 빨라지는 것뿐 아니라 횟수도 늘어날 것이란 전망도 고개를 들고 있다. 지난달 Fed는 올해 3회의 금리 인상을 예고했지만, 골드만삭스와 JP모건체이스, 도이체방크는 4회 인상 전망을 내놨다. 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 "올해 금리를 4회 올려야 할 것으로 생각한다"고 했다.

미국이 긴축 페달을 더 세게 밟을 것으로 예상되면서, 지난해 두 차례 기준금리를 올리며 통화정책 정상화에 시동을 건 한국은행도 돈줄을 죄는 속도를 더 당길 수 있다. 시장의 예상대로 Fed가 올해 기준금리를 4회 인상하면 미국의 기준금리는 현재의 연 0~0.25%에서 연 1~1.25%까지 올라갈 수 있다. 현재 연 1.0%인 한국 기준금리와 격차가 줄어들게 된다.

![한미 기준금리 추이 그래픽 이미지. [자료제공=미국연방준비제도(Fed), 한국은행]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202201/13/ea1ad752-cd17-493d-90d5-81d8c3bccafc.jpg)

한미 기준금리 추이 그래픽 이미지. [자료제공=미국연방준비제도(Fed), 한국은행]

시중에 넘치는 유동성도 금리 인상을 압박하고 있다. 한은에 따르면 지난해 11월 광의 통화량(M2)은 3589조1000억원으로 한 달 전보다 39조4000억원 늘었다. 정부의 대출 규제 등으로 부동산 가격이 진정되고 가계 대출도 감소세를 보이지만, 금융 불안은 여전하다.

2021년 소비자물가. 그래픽=박경민 기자 minn@joongang.co.kr

이 총재도 여지를 뒀다. 이 총재는 "현재의 금리 수준은 완화적"이라며 "올해 1분기 기준금리 인상을 배제하지 않는다"고 밝혔다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "국내 물가 압력과 누적된 금융 불균형을 해소하는 차원에서 1월 기준금리가 1.25%로 인상될 것으로 본다"고 말했다.

금리 인상을 부르는 인플레이션 압력은 당분간 이어질 전망이다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "한국은 원자재 가격 안정화로 물가 압력이 꺾일 것으로 보이지만, 미국은 글로벌 공급망 쇼크 등 여파로 인플레이션 기조가 이어질 것"이라고 내다봤다.

물가 오름세가 1분기에 정점을 찍을 것이란 시각도 있다. 박상현 하이투자증권 이코노미스트는 "중국의 생산자물가 압력 둔화가 시차를 두고 미국 소비자물가 압력을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다"며 "코로나19 상황이 진정되면 공급망 차질 관련 물가 압력도 1분기를 정점으로 다소 둔화할 것"이라고 했다.

![[단독]출소 이틀 만에 또…전국 식당 20곳 현금 훔친 30대 남성 구속 송치](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/13/55371e98-0c16-4b37-a557-d784f0cf7c84.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)