지난달 25일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 국가교육위원회 출범 2주년 기념 대토론회에서 이배용 국가교육위원회 위원장이 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

대학 서열화를 완화하려면 대학수학능력시험(수능)을 절대평가로 전환하고 선택과목을 대폭 늘려야 한다는 국가교육위원회 보고서가 나왔다. 국교위는 내년 3월 수능 개편안을 포함한 2026~2035학년도 중장기 국가교육발전계획 주요 방향(안) 발표를 앞두고 있다.

4일 국교위는 국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원실에 ‘대학 서열화 완화 방안’ 연구 보고서를 제출했다. 연구 책임자는 김진영 건국대 경제학과 교수, 공동연구자는 이필남 홍익대 교수와 송헌재 서울시립대 교수다. 보고서는 국교위 전문위원들이 중장기 발전계획을 논의하던 지난 6월 작성, 제출됐다. 국교위는 “연구진들의 개인 의견”이라 전제하고 있다.

“1981년 학력고사 이후 대학 서열 뚜렷”

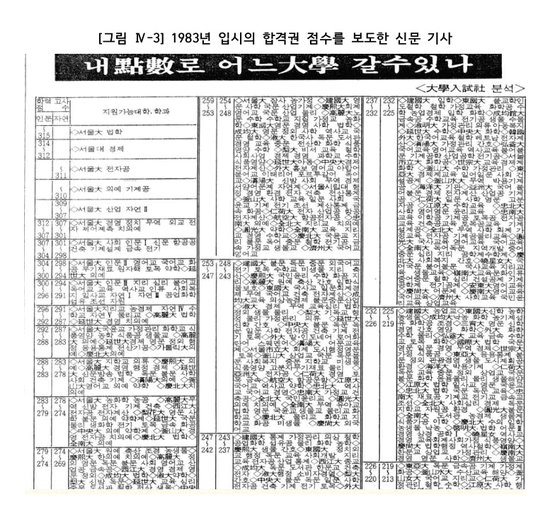

1983년 당시 언론에 보도된 대학 배치표. 최상위권에 서울대 주요학과가 포진해있다. 인문계 중에서는 서울대 법학대학, 자연계 중에선 전자공학과의 입학점수가 가장 높은 것으로 전망됐다. 의예과는 기계공학과아 함께 네 번째 순위를 차지했다.

보고서는 국가 주관 시험을 통해 대학 서열이 공고해졌다는 점을 지적했다. 연구진이 1970년대 이후 보도된 학원배치표, ‘어디가(대입정보포털)’ 등을 통해 각 대학·학과의 입학 성적을 분석한 결과 “1981년도 첫 학력고사가 시행된 이후부터 대학 서열이 과거보다 뚜렷하게 나타나기 시작했다”고 했다. 이 시기는 몇 대학의 의예과를 제외하면 서울대 모든 학과의 입학 점수가 타 대학 최상위권 학과 점수보다 높게 나타났다. 인문계열은 서울대 법학과, 자연계열은 서울대 전자공학과가 최상위권이었다.

수능 체제로 변한 1994년 이후에도 서열화 현상은 계속됐다. 연구진은 “2009년부터 2017년까지 연도별로 4000~5000개 이상의 모집단위에 대해 수능 백분위 평균 점수를 분석한 결과 5~10위 내 대학 순위 변동은 거의 변화가 없었다”고 했다. 가장 최근인 2020~2023년 4년 동안 한국대학교육협의회 ‘대학어디가’를 기준으로도 최상위권 3개 대학은 순위가 한 번도 변하지 않았다.

KEDI 졸업생 취업 조사를 분석한 결과 2017~2022년 6년 간 의예, 약학계열의

다만 최근에는 대학뿐만 아니라 전공별 서열이 공고해지는 현상도 나타나고 있다고 덧붙였다. 근거로는 계열별 졸업생의 임금 격차를 들었다. 연구진이 2017~2022년 6년 동안 한국교육개발원(KEDI) 졸업생 취업조사 통계 원자료를 바탕으로 분석한 결과 의학, 약학계열의 임금이 매년 높았다. '의대 쏠림'의 원인을 추정케 하는 대목이다.

“수능 영향력 낮추기 위해 절대평가 해야”

연구진은 “정부가 매우 강한 변별력을 갖는 입시제도를 주관, 운영하면서 필연적으로 서열이 형성됐다는 점을 인지해야 한다”며 “대학 자율에 입학을 맡기는 방향으로 가되 이를 위해 정부가 치르는 시험의 변별력은 낮춰야 한다”고 했다.

![2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 양천구 신목고등학교 학생들이 시험을 준비하고 있다. [사진공동취재단] 2024.09.04.](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202410/04/01e905bf-8d80-4786-835b-219d93344ee6.jpg)

2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 양천구 신목고등학교 학생들이 시험을 준비하고 있다. [사진공동취재단] 2024.09.04.

구체적으로는 영어, 한국사에만 적용되고 있는 절대평가를 전 과목에 적용하자고 했다. 연구진은 심층 인터뷰 확보한 당시 전문가 의견을 인용해 “수능 1등급을 상위 10% 정도, 또는 타이트하지 않은 절대평가로 넓히고, 그 외의 평가는 대학이 정성적으로 하도록 하는 것이 필요하다”고 했다. 표준점수, 백분위를 없앤 등급제도 함께 제안했다.

또 다른 방법으로는 수능 선택과목을 다양화를 들었다. 연구진은 “수능에서 고교 학점제 선택과목을 모두 출제해주되 개별 대학, 학과가 자율적 가중치를 둬서 평가하는 방법이면 다양한 줄 세우기가 가능하다”고 했다.

수능 시험 횟수를 늘리는 방안도 언급됐다. 미국 SAT 제도를 예로 들며 “다양한 문제은행을 만들고 학생들도 몇 번에 걸쳐 시험에 도전할 수 있는 기회 제공하는 것이 바람직하다”고 했다. 실제로 국교위 교육발전전문위원 중 한 위원은 “수험생에게 수능을 단 한 번만 보도록 하는 것보다는 수험생 개인의 선택에 따라 최대 4회까지 응시할 수 있도록 하면 어떠냐는 제안이 (지난달 작성된 전문위 보고안에) 담겼다”고 했다.

![[단독] 尹 ”거봐, 부족하다니까…국회에 1000명은 보냈어야지”](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/20/2c510185-9c84-44aa-9627-15eb142dd806.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![”멀쩡한 분이 왜 돌연사?”…이게 ´숨은 고혈압´ 전조증상 [건강한 가족]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/21/c2d73dbb-8e68-4e16-8239-97567420b946.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)