영국 런던에 있는 한 슈퍼마켓. AP=연합뉴스

이에 WSJ은 “그리드플레이션은 현실(‘Greedflation’ is Real)”이라며 “1분기 실적은 기업이 큰 가격 인상의 구실로 인플레이션을 사용해 왔다는 점을 시사한다”고 전했다. 소비자에게 비용을 전가하는 방식으로 수익을 높였다는 의미다.

유럽에서도 그리드플레이션에 대한 비판이 잇따르고 있다. 영국 자유민주당 의원들은 경쟁시장청(CMA)에 폭리를 취하고 있는 유통기업을 조사할 것을 촉구했다. 독일의 대형 유통업체 에데카는 가격을 과도하게 올린 일부 공급업체의 상품 판매를 중단하기도 했다.

이탈리아에선 ‘국민 요리’ 재료인 파스타면 가격이 급등하면서 불매 운동 주장까지 나오고 있다. 푸리오 트루치 소비자권익보호협회 대표는 “높은 가격이 (기업의) 더 큰 이익을 위해 유지되고 있다. 소비가 크게 줄어야 가격이 내려갈 것”이라고 강조했다. 지난 2007년 파스타 가격이 20%가량 올랐을 때도 이탈리아에서는 불매 운동이 일었다.

이런 비판 속에서도 세계 각국 기업이 앞다퉈 제품값을 올리고 있는 건 소비자의 가격 저항이 낮아진 영향으로 풀이된다. 일반적으로 기업은 소비자가 구매를 포기하거나 경쟁사 상품을 선택할 가능성 등을 고려해 가격 인상을 망설인다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태와 러시아의 우크라이나 침공 여파로 변화가 생겼다. 인플레이션에 익숙해진 소비자들이 기업의 가격 인상을 ‘불가피한’ 결정으로 수용하는 경향이 강해졌다.

기업이 가격을 올리면서 경쟁사 눈치를 볼 필요성 역시 줄었다. 이사벨라 웨버 매사추세츠대 경제학과 교수는 “현시점에선 기업의 가격 결정 구조를 완전히 다른 시점에서 봐야 한다”며 “기업이 가격을 올리면 경쟁 기업도 가격을 따라 올릴 것이라는 암묵적인 합의가 이뤄진 상태”라고 설명했다. 원자잿값 상승 등은 업계 전반에 영향을 주기 때문에 개별 기업이 가격 인상에 부담을 덜 느끼고, 가격 인상에 동조하기도 쉬워졌다는 얘기다.

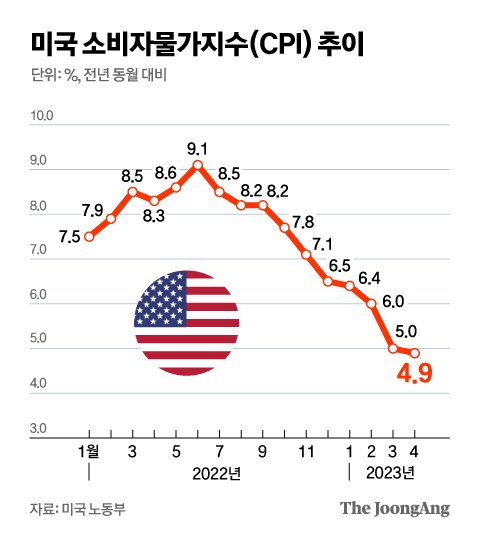

그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr

이 논쟁은 최근 다시 가열되기 시작했다. 크게 올랐던 원자잿값이 하락세로 돌아섰는데도 주요 상품 가격은 그대로이거나 더 오르고 있어서다. 미 인터넷매체 악시오스는 “그리드플레이션 주장이 최근 더 심각하게 받아들여지고 있다”며 “미 연방준비제도(Fed)의 목표치(2%)를 웃도는 인플레이션을 해결하려면 그 원인을 이해할 필요가 있다”고 분석했다.

물론 그리드플레이션에 대한 반론도 만만찮다. WSJ은 기업 이윤 증가가 인플레이션에 미친 영향은 임금 상승으로 상쇄되고 있다고 봤다. 이어 “기업들이 가격을 성공적으로 올린 것은 다른 경제 주체가 소비를 계속했기 때문”이라며 “그리드플레이션이 경기 침체를 막는 데 도움이 되는 측면도 있다”고 짚었다.

한국도 예외가 아니다. 라면 업계 ‘빅3’인 농심ㆍ오뚜기ㆍ삼양식품은 지난해 라면 제품 출고가를 올렸고, 올 1분기 실적이 뛰었다. 최근 원자잿값 하락을 가격에 반영하지 않은 채 매출을 늘렸다는 비판이 나왔다. 다만 제품 가격에는 인건비ㆍ포장 등이 반영되는 데다 수출 호조에 따른 호(好)실적이라는 반론이 함께 제기됐다.

지난달 9일 서울 하나로마트 양재점에 장을 보러온 시민들이 라면을 고르고 있다. 연합뉴스

![[단독] 경찰, 백종원 ´닭뼈튀김기´ 수사…더본 ”6개월 전 철거”](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/08/306e2903-0b39-4edc-b4c6-5535fe1246b2.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![尹 ”자승스님, 좌파나 간첩에 타살”…그날밤 군 소집했다 [尹의 1060일]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/09/b8fd1663-ef8b-4fe0-ae38-47954844411d.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[Biz-inside,China] 안전 라이딩 책임져요~ 中 자전거 산업, 친환경·경량화로 속도 올려](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/09/251fa07b-d4d2-40a3-b188-42ed75e13977.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[CMG중국통신] 시진핑 방러 맞춰 중-러 인문 교류 확대](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/09/ba9acf32-3f40-4567-bc4f-d1e22d30bbeb.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)