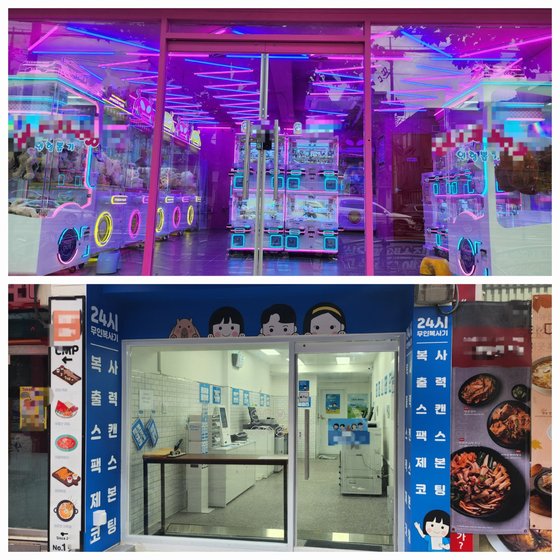

서울 양천구에 들어선 프랜차이즈 탕후루 가게 두 곳이 개업한지 1년도 안 돼 최근 줄줄이 폐업했다. 20일 탕후루 프랜차이즈 매장이 있던 곳에 인쇄 카페, 인형뽑기 점포 등 24시간 무인 가게가 들어선 모습. 김서원 기자

“개업 첫 달엔 매출액이 하루에 200만원, 주말엔 300만원까지 찍었어요. 근처에 경쟁 업체가 들어오면서 두 달째부터 반 토막 나더니 석 달째엔 수익이 없고 이후로는 빚만 쌓였습니다.”

딸기·귤·포도 등 과일을 막대에 꽂아 설탕물을 입힌 탕후루의 열풍이 한창이던 지난해 8월 서울 양천구 먹자골목에 가게를 연 김모(33)씨는 개업 1년을 앞두고 지난달 업장을 정리했다. 오전 10시부터 다음날 오전 2시까지 하루도 쉬지 않고 가게를 운영하며 직접 배달까지 했지만 탕후루의 인기가 급속히 시들해지며 결국 폐업을 면치 못했다.

20일 찾은 김씨 가게 자리엔 24시간 무인 인쇄 카페가 들어서 있었다. 김씨 가게에서 100m 남짓 떨어진 거리에 위치했던 또 다른 탕후루 매장도 최근 무인 인형 뽑기 점포로 바뀌었다. 이 근방에서 19년째 부동산을 운영하는 김모(59)씨는 “프랜차이즈 디저트 매장으로 돈 버는 사람은 열 명 중 세 명뿐”이라며 “짧은 유행 주기를 따라 인테리어나 시설에 들어간 매몰 비용 수억 원을 포기하더라도 빨리 손을 털려는 사장들이 많다”고 했다.

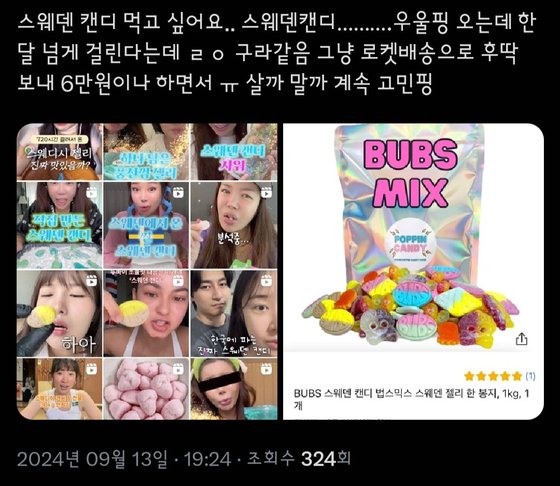

젊은 층의 ‘디토 소비(인플루언서 등 좋아하는 인물의 취향을 따라 사는 것)’나 ‘리퀴드 소비(다양한 변화를 즐기는 소비)’ 등에 영향을 받으며 간식 업계의 인기 변화 속도도 빨라지고 있다. 탕후루에 이어 신흥 강자로 떠오른 두바이 초콜릿(피스타치오 크림을 입히고 아랍에미리트 전통면을 튀겨 넣은 초콜릿)의 열풍이 식기도 전에 최근 북유럽 대표 간식으로 꼽히는 스웨덴 캔디가 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 입소문 타며 유행하는 것이 대표적이다.

최근 SNS에서 젊은 층을 중심으로 유행하고 있는 스웨덴 캔디. 사진 X 캡처

간식의 유행 주기가 짧아진 탓에 이를 따라가려는 자영업자들의 위험 부담과 피로도도 덩달아 높아졌다. 반짝 유행할 때 가게를 열었다가 관심이 시들면 바로 폐업하는 악순환이 반복되면서다. 행정안전부 통계에 따르면 지난해 전국에 탕후루 가게 1300여 곳이 새로 생겼지만, 올해 상반기에 새로 문을 연 곳은 50곳에 불과했다. 폐업한 가게는 지난해 72곳에서 올해 397곳으로 크게 늘었다. 앞서 2010년대 벌집 아이스크림, 대만 카스텔라, 흑설탕 버블티 등이 큰 인기를 누리다 자취를 감춘 전철을 밟는 모양새다.

‘아프니까 사장이다’ 등 자영업자 커뮤니티엔 디저트 프랜차이즈 개·폐업 관련 글이 줄을 잇는다. 최근 인기를 끌고 있는 요거트 아이스크림점을 열지 말지 묻는 조언 글부터 “월 매출 1억원 찍던 옆집 탕후루 가게 문 닫는다”, “인테리어 업자만 배를 불린다” 같은 하소연 글이 올라온다.

통계청에 따르면 올 상반기 기준 장사를 접고 실업자가 된 자영업자 수는 월평균 2만 6000명으로, 전년 대비 23.1% 증가한 것으로 나타났다. 폐업을 고민 중인 한 가맹점주는 “프랜차이즈 계약 기간은 통상 2년이지만 유행 주기는 그보다 짧아서 순식간에 사라지는 브랜드가 나오는 것”이라며 “수입이 마이너스여도 중도 해지도 못 하고, 위약금 수백만원을 물고 나온다”고 했다. 허경옥 성신여대 소비자생활문화산업학과 교수는 “SNS에 익숙한 젊은 세대가 주소비층이거나 취향 변화에 크게 영향을 받는 사업일수록 안정성이 흔들릴 가능성이 크다”며 “장사에 서툰 초보 자영업자들에게도 진입 장벽이 낮은 가맹 사업은 경쟁도 치열하기 때문에 투자 전에 충분히 고민할 필요가 있다”고 말했다.

![[단독]尹도 지휘부도 몰랐다…”체포 저지”에도 관저 문 왜 열렸나](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202501/15/614cdf97-b44c-416e-8a67-5414284fea31.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)

![[속보] 박찬대 ”尹체포, 헌정질서 회복 첫걸음…정의 살아있음 확인”](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202501/15/c0022a59-a89a-426b-b96a-dd6d13bc970f.jpg.thumb.jpg/_dc_184x114x184_/)